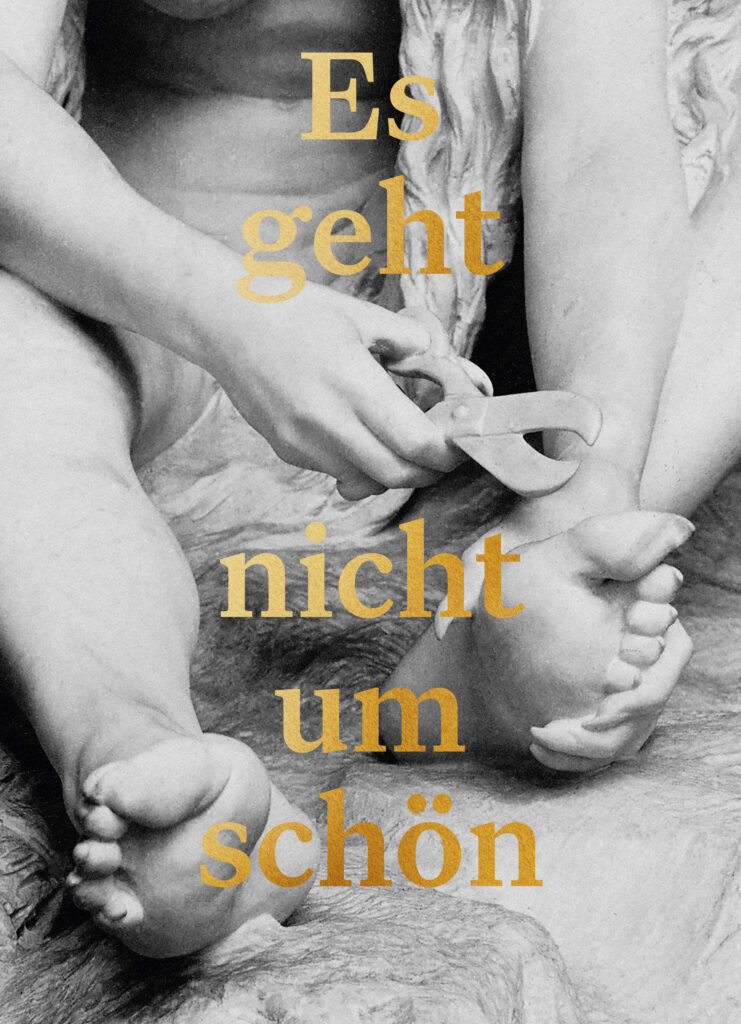

Wenn ein Titelblatt auf den ersten Blick derart abstoßend wirkt, dass einem spontan ein ‚Bäh!‘ von den Lippen rutscht, dann könnte das Buch „Es geht nicht um schön“ auf dem Tisch liegen. Ein Buch, das mit einigen Klischees über Restaurierung aufräumt.

Das Buchcover irritiert – und genau das soll es auch. Nicht zimperlich bearbeitet die Hexe auf dem Titelblatt ihre Krallen mit einer klobigen Schere – eine Szene, die gleichermaßen grotesk wie faszinierend wirkt.

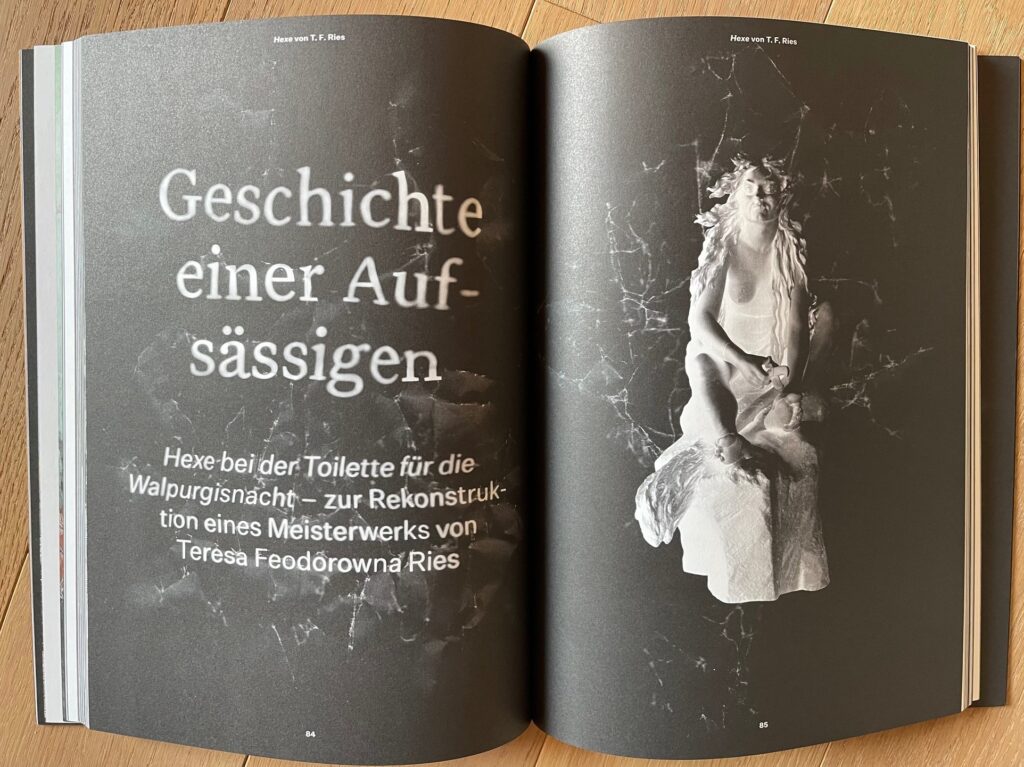

Die Bildhauerin Theresa Feodora Ries mag 1895 ihre wahre Freude gehabt haben, als sie das Werk „Hexe bei der Toilette für die Walpurgisnacht“ schuf – schon in Gedanken daran, welche Wirkung ihr virtuoses Können später erzielen würde – zumal sie als bildhauende Frau zu ihrer Zeit schon als aufsässig gegolten haben dürfte.

Warum aber ist die Abbildung der Hexe prädestiniert, das Titelblatt dieser Publikation zu zieren?

Die Wahl dieses Motivs hat einen tieferen Grund. Zum einen war die Geschichte der vernachlässigten Skulptur wohl eine der meist diskutierten in der Restaurierungschronik des Wien Museums. Der Figur fehlten als sie nach dem Zweiten Weltkrieg ins Museum kam, Gliedmaßen und zentrale Attribute. Lange wurde gemutmaßt dies seien Folgen von Vandalismus, was sich letztlich als unwahre These entpuppte und heute auf einen Transport und Vernachlässigung rückführen lässt. Tatsächlich sind die Zehen und die Schere, die auf dem Buchcover zu sehen sind, Rekonstruktionen. Somit blicken die Leser:innen unmittelbar auf das Ergebnis einer Restaurierung.

Zum anderen unterstreicht das Coverbild die Aussage der Titelzeile „Es geht nicht um schön“. Ästhetik spielt beim Restaurieren zwar oft eine Rolle. Im Kern geht es aber um den Erhalt eines Werkes – und um den restauratorischen Grundsatz: Restaurierung heißt nicht wieder neu machen! Und wenn, dann nur selten und unter ganz bestimmten Umständen (so wie bei der Hexe).

Werfen wir ein Blick tiefer ins Buch.

Auf 176 Seiten erzählt es insgesamt 15 Restaurierungsgeschichten aus dem Wien Museum. Hauptautorin ist die Kulturjournalistin Barbara Beer, die beim Schreiben von Restauratorin Alexandra Czarnecki mit fachspezifischen Erläuterungen unterstützt wurde. Ziel war es dem Museumspublikum das Thema Konservierung – Restaurierung – Prävention näherzubringen.

„Die Leute lieben Restaurierung“, schreibt Barbara Beer in der Einführung. „Vielleicht, weil es sich um ein Berufsfeld handelt, das Handwerk mit Hightech verbindet, Wissenschaft mit Leidenschaft für Kunst und Geschichte. Konzentriertes Arbeiten am Original: Wer spürt dann nicht die Tiefe der Zeit, den Wert der Dinge?“ Soweit der wohlformulierte Konsens von Fachwelt und Öffentlichkeit. Doch:

Das Buch braucht es vor allem, um mit Klischees aufzuräumen.

Restaurieren wird oft missverstanden, schreiben die Autorinnen. Restaurator:innen frischen keine Objekte auf. Sie verleihen ihnen auch keinen neuen Glanz oder versetzen sie in einen unversehrten Originalzustand zurück. Anhand von spektakulären Objekten aus der Dauerausstellung des neuen Wien Museums beschreiben Beer und Czarnecki verschiedenste konservatorisch-restauratorische Maßnahmen und Methoden.

Von ramponierten und auch schlafenden Riesen…

Zu den imposanten Restaurierungsgeschichten gehört beispielsweise auch „der ramponierte Riese“. Dabei handelt es sich um eine Walfigur, die einst von Architektin Maria Behnke geschaffen wurde und den Gastgarten des Wirtshauses zum Walfisch im Prater zierte. Heute hängt der Praterwal zentral im Museum, wofür er im Inneren stabilisiert wurde; seine Patina durfte er behalten.

„Wie geht Fensterputzen mit Wattestäbchen?“ Das erfährt man im nächsten Artikel zur Konservierung und Restaurierung eines Modells der Domkirche St. Stephan. Das beträchtliche Volumen und die „geheime Rezeptur“ des Konstrukteurs stellte die Restaurierungsfachleute vor besondere Herausforderungen. Dass bei einem solchen Modell die Fensterscheiben nicht auf übliche Weise geputzt werden können, ist klar, und so erfährt der Laie viel über die feinen Pinsel, Museumsstaubsauger, Schwämmchen oder auch Wattestäbchen, mit denen Restauratorinnen und Restauratoren reinigen.

Beiträge zur Maltechnik Schieles, zur Bergung und Restaurierung einer historischen Werbemalerei oder auch zum Transportieren und Verpacken vertiefen den Einblick in das Arbeitsfeld der Konservierung und Restaurierung. Überschriften wie „Im Fluss der Zeit“, unter der auf die Originalfiguren eines Brunnens eingegangen wird, oder aber “Ein Dienstwagen der Sonderklasse“, der die Bearbeitung einer Bürgermeister-Kutsche beschreibt, bereiten Freude beim Lesen.

Sprachlich ist das Buch feuilletonistisch gehalten. Fachlich geht es nur so weit in die Tiefe, dass es für alle verständlich bleibt. Es bietet Leseinseln durch besonders hervorgehobene Textblöcke und Seiten, die unter der Überschrift „im Fokus“ wesentliche Teilaspekte der Artikel zusammenfassen.

Die Ausstattung mit goldenen Lettern auf dem Cover, der schwarze Buchschnitt und der Druck auf Umweltpapier machen das Buch auch haptisch zu einem Erlebnis. Die Vorsatzseiten zu den einzelnen Artikeln erscheinen düster in Schwarz, die Überschriften auf schwarzem Grund wirken verschwommen als wenn es sich um im Wasser liegende Zeitungsschnipsel handelt. Dazwischen erstreckt sich auf hellem Grund die Beschreibung der Restaurierungsprojekte in ihrer Vielfalt.

Gewiss betritt man nach der Lektüre das Wien Museum mit einem ganz neuen Blick für die beschriebenen Objekte. Das Buch vermittelt eindrücklich: Restaurieren ist ganz schön viel Arbeit, macht aber nicht alles wieder schön. Wir geben also eine Leseempfehlung.

Rezension: Patricia Brozio

Wer Lust hast, ins Buch zu schauen, kann es im Buchhandel erwerben:

Barbara Beer

Es geht nicht um schön

15 Restaurierungsgeschichten aus dem Wien Museum

Residenz Verlag 2023

ISBN 9-783701-736065

28,- Euro